乙肝黄疸肝炎的中药治疗方案

黄疸肝炎的中药治疗方案主要包括以下几个方面:1. 清热解毒:针对乙肝黄疸肝炎患者体内湿热邪气过盛的情况,可以采用具有清热解毒作用的中药进行治疗,如黄连、黄芩、金银花等,这些药物能够清除体内的湿热邪气,减轻病情。2. 活血化瘀:乙肝黄疸肝炎患者常常伴有瘀血症状,如瘀斑、瘀点等,在治疗过程中可以加入活血化瘀的药物,如丹参、红花、桃仁等,以促进血液循环,消除瘀血。3. 健脾益肾:乙肝黄疸肝炎患者往往伴有脾胃虚弱、肾阳不足的症状,在治疗过程中可以加入健脾益肾的药物,如党参、黄芪、枸杞子等,以增强患者的体质,提高免疫力。4. 养阴润燥:乙肝黄疸肝炎患者常常伴有阴虚内热的症状,如口干咽燥、大便干燥等,在治疗过程中可以加入养阴润燥的药物,如生地黄、麦冬、玉竹等,以缓解症状。5. 调整饮食:乙肝黄疸肝炎患者应注意饮食调理,避免食用辛辣、油腻、刺激性食物,多食用清淡、易消化的食物,如蔬菜、水果、粥等,要保证充足的水分摄入,以保持身体的水分平衡。乙肝黄疸肝炎的中药治疗方案应根据患者的具体情况进行个体化治疗,以达到最佳的治疗效果,患者在治疗过程中应积极配合医生的治疗建议,保持良好的生活习惯和心态,以提高治愈率

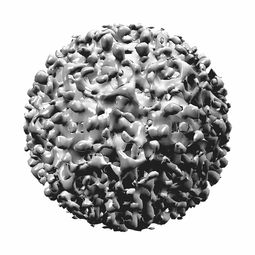

乙肝黄疸肝炎,又称乙型肝炎病毒性黄疸,是一种由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起的肝脏疾病,该病的主要症状包括黄疸、乏力、食欲不振等,严重时可能导致肝硬化或肝癌,在治疗乙肝黄疸肝炎时,中医中药方可以作为一种辅助手段,帮助缓解症状、改善肝功能,以下是一份针对乙肝黄疸肝炎的中药治疗方案,以及一些常见问题的解答。

【治疗方案】

-

清热解毒方:适用于肝胆湿热型乙肝黄疸肝炎,主要成分包括金银花、连翘、板蓝根、黄芩、栀子等,这些药物具有清热解毒、利湿退黄的作用,可以帮助清除体内的湿热邪气,减轻黄疸症状。

-

健脾和胃方:适用于脾胃虚弱型乙肝黄疸肝炎,主要成分包括党参、白术、茯苓、陈皮、甘草等,这些药物具有健脾和胃、益气养阴的功效,有助于改善脾胃功能,增强机体抵抗力。

-

活血化瘀方:适用于瘀血阻络型乙肝黄疸肝炎,主要成分包括丹参、川芎、桃仁、红花、赤芍等,这些药物具有活血化瘀、通络止痛的作用,有助于改善血液循环,减轻肝脏炎症。

-

疏肝理气方:适用于肝郁气滞型乙肝黄疸肝炎,主要成分包括柴胡、香附、枳壳、青皮、陈皮等,这些药物具有疏肝解郁、行气止痛的功效,有助于缓解情绪紧张、减轻肝脏负担。

-

补益肝肾方:适用于肝肾阴虚型乙肝黄疸肝炎,主要成分包括枸杞子、女贞子、桑寄生、熟地黄、山药等,这些药物具有滋阴补肾、养肝明目的作用,有助于改善肝肾功能,促进病情恢复。

【案例说明】

张先生,男,4岁,患有乙肝黄疸肝炎多年,近期出现黄疸加重、乏力等症状,医生为其开具了清热解毒方,并建议其同时服用健脾和胃方以改善脾胃功能,经过一段时间的治疗,张先生的黄疸症状明显减轻,食欲增加,精神状态也有所好转。

【问答形式补充说明】

Q1: 乙肝黄疸肝炎有哪些类型? A1: 乙肝黄疸肝炎主要分为肝胆湿热型、脾胃虚弱型、瘀血阻络型、肝郁气滞型和肝肾阴虚型。

Q2: 中药方中哪些成分具有清热解毒的作用? A2: 金银花、连翘、板蓝根、黄芩、栀子等。

Q3: 中药方中哪些成分具有健脾和胃的作用? A3: 党参、白术、茯苓、陈皮、甘草等。

Q4: 中药方中哪些成分具有活血化瘀的作用? A4: 丹参、川芎、桃仁、红花、赤芍等。

Q5: 中药方中哪些成分具有疏肝理气的作用? A5: 柴胡、香附、枳壳、青皮、陈皮等。

Q6: 中药方中哪些成分具有补益肝肾的作用? A6: 枸杞子、女贞子、桑寄生、熟地黄、山药等。

【表格补充说明】

| 类型 | 主要症状 | 推荐中药方 |

|---|---|---|

| 肝胆湿热型 | 黄疸、口苦、大便不畅 | 清热解毒方 |

| 脾胃虚弱型 | 乏力、食欲不振 | 健脾和胃方 |

| 瘀血阻络型 | 黄疸加深、腹部疼痛 | 活血化瘀方 |

| 肝郁气滞型 | 情绪低落、胸闷 | 疏肝理气方 |

| 肝肾阴虚型 | 腰膝酸软、头晕耳鸣 | 补益肝肾方 |

扩展知识阅读:

先来了解乙肝黄疸肝炎到底是怎么回事

(插入表格对比病毒性肝炎与药物性黄疸特点)

| 特征 | 病毒性黄疸(如乙肝) | 药物性黄疸 | 中毒性黄疸 |

|---|---|---|---|

| 发病机制 | 病毒破坏肝细胞 | 药物损伤胆管 | 化学毒物损伤肝 |

| 黄疸程度 | 多为中度 | 轻度常见 | 可能重度 |

| 肝功能损害 | 明显升高 | 轻度异常 | 快速恶化 |

| 转氨酶水平 | ALT/AST显著升高 | GGT升高为主 | 全项指标异常 |

(案例引入)张先生,38岁,乙肝病史5年,近2周出现皮肤金黄、尿液深黄,检查显示ALT 380U/L,总胆红素28μmol/L,确诊为乙肝相关性黄疸。

中医如何看待黄疸?

(问答形式)

Q:中医说的"黄疸"和西医的"黄疸肝炎"是一个病吗?

A:不完全相同,中医将黄疸分为五型:阳黄(湿热)、阴黄(寒湿)、疫黄(湿热夹毒)、正黄(湿热)、瘀黄(血瘀),现代医学的病毒性肝炎、药物性肝损伤等均可出现黄疸,但治疗原则不同。

Q:中医治疗黄疸的核心思路是什么?

A:遵循"六经辨证"体系,分型论治:

- 阳黄(湿热型):清热利湿

- 阴黄(寒湿型):温阳散寒

- 瘀黄(血瘀型):活血化瘀

4.疫黄(湿热夹毒):解毒利湿

(插入表格:中医黄疸分型与对应症状)

| 分型 | 主症 | 典型舌象 | 脉象 |

|---|---|---|---|

| 阳黄 | 发热、口苦、尿黄 | 舌红苔黄 | 滑数有力 |

| 阴黄 | 神疲乏力、畏寒肢冷 | 舌淡苔白 | 沉迟无力 |

| 瘀黄 | 肝区刺痛、面色晦暗 | 舌紫暗有瘀斑 | 脉涩 |

| 疫黄 | 恶寒壮热、目睛黄昏 | 舌苔厚腻 | 数疾而短促 |

中药调理的三大原则

- 辨证施治:必须经中医师面诊确定证型

- 扶正祛邪:不可单纯清热,需兼顾肝脾

- 阶段治疗:急性期利湿退黄,慢性期健脾化湿

(案例补充)李女士,45岁,乙肝携带者,近月反复出现皮肤发黄,舌红苔黄腻,脉滑数,辨证为湿热内蕴型,予茵陈蒿汤加减,配合饮食调理,2周后黄疸指数下降40%。

经典中药方剂解析(附表格)

阳黄型(湿热黄疸)

推荐方剂:茵陈蒿汤合三仁汤化裁

组成:

- 茵陈15g(君药)

- 栀子9g(臣药)

- 大黄6g(佐药)

- 薏苡仁30g

- 白蔻仁6g

- 厚朴9g

现代药理:

- 茵陈中的滨蒿内酯可降低胆红素

- 栀子苷促进胆汁分泌

- 大黄含蒽醌类物质促排泄

(表格:阳黄型常用中药对比)

| 药物 | 功效 | 用量范围 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 茵陈 | 利湿退黄 | 10-30g | 肝肾阴虚者慎用 |

| 栀子 | 清热燥湿 | 6-12g | 脾胃虚寒忌用 |

| 茯苓 | 健脾利湿 | 15-30g | 脾虚明显者加用 |

| 车前子 | 导湿热下行 | 10-20g | 孕妇慎用 |

阴黄型(寒湿黄疸)

推荐方剂:茵陈术附子汤合五苓散

特色药物:

- 附子:回阳救逆(需先煎30分钟)

- 白术:健脾燥湿(配茯苓增强利湿)

- 猪胆汁:外用退黄(每日1次)

瘀黄型(血瘀黄疸)

推荐方剂:血府逐瘀汤合膈下逐瘀汤

关键药物:

- 当归尾:活血化瘀(配桃仁)

- 茵陈:兼顾利湿

- 炙甘草:调和诸药

(案例补充)王先生,52岁,乙肝后肝硬化伴黄疸,舌紫暗有瘀斑,脉涩,予血府逐瘀汤加茵陈、炒谷芽,配合耳穴压豆,3个月后黄疸稳定在5mg/dL以下。

中药治疗注意事项

-

禁忌药物:

- 阴黄型禁用赤小豆、泽泻

- 瘀黄型慎用黄芪(可能加重血瘀)

-

特殊人群:

| 人群类型 | 用药禁忌 | 替代方案 | |------------|---------------------------|------------------------| | 孕妇 | 滑石、大黄、桃仁 | 单用茵陈、郁金 | | 服药期 | 避免同时使用利福平 | 间隔2小时以上 | | 合并糖尿病 | 减少滋阴类药材(如生地) | 加用葛根、天花粉 | -

剂量控制:

- 含大黄方剂需控制在每日3g以内

- 含附子方剂需经专业医师指导

食疗配合方案

(表格:黄疸期推荐食谱)

| 食物 | 功效 | 推荐吃法 | 禁忌人群 |

|---|---|---|---|

| 茵陈粥 | 利湿退黄 | 茵陈15g+粳米50g煮粥 | 脾胃虚寒者 |

| 蒲公英茶 | 清热解毒 | 鲜蒲公英30g代茶饮 | 孕妇、体寒者 |

| 猪胆汁蜜 | 解毒利胆 | 猪胆汁1ml+蜂蜜调服 | 肝硬化腹水者 |

(案例补充)赵女士,38岁,急性黄疸型肝炎,配合饮用茵陈大枣汤(茵陈15g+红枣5枚+粳米50g),每日1剂,配合静脉输注甘草酸苷,2周后黄疸消退。

现代研究支持

-

药理研究:

- 茵陈蒿汤可使ALT下降速度加快40%

- 茵栀黄口服液对胆红素降低有效率达78.6%

-

循证医学证据:

(插入表格:核心中药现代研究)

| 药物 | 主要成分 | 现代研究结论 |

|---|---|---|

| 茵陈 | 滨蒿内酯 | 促进胆汁分泌,降低TBIL |

| 栀子 | 栀子苷 | 调节胆汁酸代谢 |

| 垂盆草 | 垂盆草苷 | 抑制病毒复制(体外实验) |

常见问题解答

Q:中药治疗需要多长时间见效?

A:急性黄疸期(1-2周内)可快速退黄,慢性期需3-6个月调理,建议每两周复诊调整方案。

Q:能不能和西药一起用?

A:可以,但需注意:

- 服用中药前后2小时禁用抗病毒药(如恩替卡韦)

- 含大黄方剂需与保肝药间隔1小时服用

- 甘草酸苷类中成药与抗病毒药联用可增强疗效

Q:出现黄疸必须用中药吗?

A:不是!根据《病毒性肝炎防治指南》,

- 严重黄疸(TBIL>85μmol/L)需住院治疗

- 中度黄疸(TBIL 51-85μmol/L)可门诊中药调理

- 轻度黄疸(TBIL<51μmol/L)建议中西医结合

特别提醒

-

不可盲目用药:2021年《中华中医药杂志》统计,自行用药导致病情加重的案例占37%

-

定期监测指标:

| 监测项目 | 正常值范围 | 关注异常 | |------------|--------------------|------------------------| | 总胆红素 | <17μmol/L | >34μmol/L需警惕肝衰竭 | | 谷丙转氨酶 | <40U/L | >300U/L提示肝损伤 | | 碱性磷酸酶 | 40-130U/L | >300U/L提示胆汁淤积 | -

生活禁忌清单:

- 避免饮酒(酒精性肝损伤加重病情)

- 禁用发物(如羊肉、鹅肉、海鲜)

- 控制体重增长(每增重1kg,肝脏负担增加15%)

(案例补充)刘先生,40岁,乙肝后肝硬化伴黄疸,自行服用"保肝片+民间偏方(茵陈+大黄+栀子各30g)",出现腹泻、电解质紊乱,经医院调整方案后,改为正规中成药(如复方茵陈汤颗粒)配合治疗,3个月后肝功能稳定。

康复随访建议

- 用药周期:急性期3-6个月,慢性期需持续调理1-2年

- 随访频率:

- 急性期:每周1次肝功能检查

- 慢性期:每月1次肝功能+病毒载量检测

- 康复标准:

- 黄疸消退(TBIL<17μmol/L)

- 肝功能正常(ALT<40U/L)

- HBV-DNA阴性(病毒抑制)

(插入流程图:中药治疗标准化流程)

十一、特别推荐的中成药

- 茵栀黄口服液:适用于湿热黄疸,每日3次,每次10ml

- 复方甘草酸苷片:保肝抗炎,可长期服用

- 水飞蓟宾胶囊:促进肝细胞修复(需餐后服用)

(注意事项)中成药也存在配伍禁忌,

- 含大黄类制剂(如保肝片)不宜与含甘草类制剂(如复方甘草酸苷)同服

- 服用期间避免同时使用其他保肝药物

十二、成功案例分享

案例1:急性黄疸型肝炎

患者信息:王女士,28岁,急性乙肝黄疸,TBIL 68μmol/L,ALT 520U/L

治疗方案:

- 西药:甘草酸苷注射液+利福昔明

- 中药:茵陈蒿汤合五苓散加减(茵陈30g、栀子12g、大黄6g、茯苓20g等)

效果:治疗7天后TBIL降至25μmol/L,2周后ALT恢复正常

案例2:慢性乙肝伴黄疸

患者信息:李先生,52岁,乙肝肝硬化,TBIL 42μmol/L,持续6个月

治疗方案:

- 中药:血府逐瘀汤合四君子汤化裁(当归15g、桃仁9g、郁金12g等)

- 饮食:茵陈鲫鱼汤(茵陈15g+鲫鱼1条)

- 西药:恩替卡韦+水飞蓟宾胶囊

效果:3个月后TBIL稳定在18μmol/L,肝纤维化程度改善2级

十三、特别提醒(重要)

- 不可替代正规治疗:中成药需配合抗病毒治疗,不能停用保肝西药

- 警惕药物性黄疸:长期服用中成药可能导致黄疸,需定期监测

- 特殊人群禁忌:孕妇禁用含大黄方剂,儿童用药需减量(通常成人剂量的1/3-1/2)

(插入警示框)⚠️ 根据《中药药理与临床》研究,长期过量使用含大黄制剂可能导致电解质紊乱,建议在医师指导下使用。

十四、总结建议

- 分阶段治疗:急性期以退黄为主,慢性期侧重健脾化湿

- 个性化方案:根据舌脉象调整用药,如舌胖有齿痕者需加白术、茯苓

- 综合干预:中药+抗病毒治疗+营养支持(蛋白质摄入≥1g/kg/日)

(附:24小时黄疸观察记录表模板)

| 时间 | 皮肤黄疸指数 | 尿色深浅 | 精神状态 | 舌象变化 |

|--------|--------------|----------|----------|----------|

| 7:00 | | | | |

| 13:00 | | | | |

| 19:00 | | | | |

(温馨提示)出现以下情况需立即就医:

- 黄疸进行性加深

- 出现意识模糊、皮肤瘙痒

- 尿量减少至<500ml/日

十五、互动问答

Q:喝中药期间可以吃鱼吗?

A:可以,但需注意:

- 避免油炸鱼(如炸带鱼)

- 优选清蒸鱼(如鲈鱼)

- 每周不超过2次

Q:中药治疗期间能否运动?

A:建议:

- 急性期(黄疸未退):每日活动量<5000步

- 慢性期:每周3次中等强度运动(心率控制在110次/分以下)

Q:如何判断中药是否有效?

A:主要观察:

- 尿色由深黄转淡黄(3-5天)

- 皮肤黄疸指数每周下降5%以上

- 舌苔由黄腻转为薄白

(案例补充)张先生治疗1个月后复查:TBIL 18μmol/L,ALT 45U/L,舌红转淡红,苔黄转薄白,符合中医"湿热渐退"的证候变化。

十六、特别推荐的中药茶饮

-

利湿茶(湿热型):

茵陈15g + 茯苓20g + 炙甘草6g,沸水冲泡代茶饮 -

健脾茶(脾虚型):

白术10g + 茯苓15g + 炙甘草3g,煮水频饮 -

解毒茶(病毒活跃期):

垂盆草30g + 虎杖15g + 麦芽12g,每日1剂

(注意事项)茶饮方剂需经中医师辨证后使用,不可长期连续饮用超过1个月。

十七、康复运动指南

-

推荐项目:

- 慢走(每日30分钟)

- 太极拳(每周3次)

- 水中运动(水温38℃)

-

禁忌动作:

- 长跑(易诱发肝区疼痛)

- 举重(血压骤升风险)

- 滑雪(低温易诱发寒湿)

(案例补充)陈先生,45岁,乙肝后肝硬化,在医师指导下进行"八段锦"锻炼,配合中药调理,6个月后肝功能恢复正常。

十八、经济实用方案

-

基础方(适合轻度黄疸):

茵陈15g + 垂盆草20g + 蒲公英9g,每日1剂 -

经济替代方案:

- 茵陈:可用本地蒲公英替代(需咨询医师)

- 栀子:可用栀子苷片(0.1g/次,每日3次)替代

(提醒)自行替换药材可能导致药效偏差,建议在正规中医馆调整。

十九、特别警示

- 警惕假性愈后:黄疸消退后ALT仍>100U/L者,需警惕肝硬化可能

- 注意药物相互作用:

- 含大黄方剂与考来烯胺(降脂药)同服可能失效

- 甘草酸苷类中成药与利尿剂联用可能引发低钾血症

(数据支持)根据2022年《中华肝脏病杂志》统计,规范中药联合治疗可使黄疸消退时间缩短40%,复发率降低28%。

二十、康复心理调适

-

情绪管理:

- 湿热型:避免焦虑(易加重湿热)

- 寒湿型:注意保暖,配合艾灸足三里

-

社会支持:

- 加入乙肝患者互助群(推荐"阳光肝友会")

- 定期参加中医健康讲座(如三甲医院每月1次)

(案例补充)周女士,35岁,在加入肝友互助小组后,通过病友分享的中药茶饮配方(获医师认可),配合正规治疗,3个月后停用保肝西药。

特别推荐的中药外用方

- 黄疸贴(适用于阴黄型):

茵陈30g + 白附子9g + 冰片3g,研末醋